元村正信の美術折々-2019-03

2019/3/25 (月)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_200

草野 貴世 展「LAND/E/SCAPE」

いつも通い慣れたアートスペース貘だが、きょうは扉をあけると甘い香りが漂ってきた。蜜蝋である。

3月31日(日)まで開かれている、草野貴世の個展「LAND/E/SCAPE」。草野といえば蜜蝋を中心に鉛やヴェルヴェットなど、場に応じて様々な素材を扱いながら、触覚を通して見るという意味で多分に彫刻的であり、なおかつ独特の身体的〈皮膚感覚〉による意識のありようを、一貫して追求してきた美術家だ。

今回は、あらかじめ蜜蝋を布に塗り込んでおいたものを、画廊正面の壁一面に設置。その壁にある小窓の扉をも含め直接手で押し付けられた蜜蝋の痕跡は、既存の壁や柱の表面をあたかもフロッタージュし濃黄色の皮膜によって、さらなる層としての壁をあらわにさせたようにも見える。さらに右手の壁にまで広げた蜜蝋布の端からは、ほつれた布のように細い帯状の連なりが捻れながら、まるで山脈の稜線を描くように画廊の四方の壁をぐるりと伝ったあと、初めの壁に戻そうとしたのだろうか正面左手の壁で止まり、垂れ下げられていた。

さらに、画廊の床には分厚い十数冊の本や写真が積み上げられその上に置かれた空っぽの鳥籠が、小さなスポットライトの光によって大きく歪んだ淡いシルエットとなって、先の稜線と重なるようにして右手の壁に映し出されている。そしてその手前の、飛ぶ鳥もまた影絵かと思いきやそうではない。蜜蝋でこしらえ吊り下げられた薄い鳥型なのである。

これらがすべてではないのだが。少し説明が過ぎたようだ。画廊の白い壁をその壁以上に浮き出させた蜜蝋の痕跡は、小さな扉を持つこの壁によって、当たり前のようだが改めていま私たちが〈室内〉にいることを気づかせる。不在の鳥籠から飛躍し大きく膨らみ歪んだ鳥籠の影。そしてそれを横切り羽ばたくように揺れる蜜蝋で出来た鳥型の存在に気づいたとき。同時にこの空間はもう〈室内ではないどこか〉に反転したのかも知れない。

ぐるりと囲まれた山の稜線を横切る鳥がいま、ESCAPE する。もしかしたら私たちが鳥籠の〈そと〉だと思ったものこそ、蜜蝋の壁だったのではないか。これは寓話という風景なのだろうか。それともまたしてもクラインの壺のように。世界は裏返ったのか。内と外が、外と内が、終わらない地続きのままに。

それはまるで、ほどけ続ける糸が風に乗って遠くの山並みに延々と引き込まれていくように、反転を繰り返す細い帯の稜線に導かれ、この部屋もまた架空の〈風景〉の中に溶け込もうとしているのだろうか。それとも草野貴世の企みに、私たちはまたしても〈皮膚感覚〉という深遠で解けない迷路の中に引き込まれたのだろうか。

2019/3/21 (木)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_199

久保田済美「画業70年の軌跡展」

3月24日まで久留米市美術館で同市の画家、久保田済美(84)の個展「画業70年の軌跡展」が開かれているのをきょう知った。「今やらなくては命が尽きる。そう思って企画しました」と久保田は言う。

(2019.3.20付 西日本新聞朝刊筑後版)

久保田済美は、明善高から佐賀大特設美術科で絵画を学でいる。「画業70年」というのは、すでに久保田が少年期に画家として生きる覚悟を決めて描いてきたということである。僕が遅まきながら久保田の名を知ったのは昨年、2018年の『森山安英ー解体と再生』(北九州市立美術館)の図録の中で、森山安英が久保田済美について語っていたからである。その辺りのことについては過去のブログでも触れた。森山が「師匠」と呼び、「すごかった」、「なかなか越えられん壁だった」、「日本の近代美術であれほどフレキシブルな色を使った絵をみたことがないっていうか、今でも思います」と言わしめた画家である。このことは森山にとって二歳年上の久保田済美という当時の若き画家の才能がどれほどのものだったのかを、何も知らない僕でもある程度推察することはできる。

僕はその後、「久保田済美」を検索して彼が主宰する画塾のサイトをとおして彼の作品を見た。たしかに森山が言うのも頷ける。これをたとえば「筑後の画家」などという地域性や風土で括ろうとすると見誤ることになるだろう。筑後といえば森三美をはじめ青木繁や坂本繁二郎、松田諦晶らを生んだ地である。泥の粘りや澱み、たっぷりと湿度を含んだ濁りなど、この地がそう形容されることも多い。だが、久保田済美の絵は違う。たとえば青木や坂本の絵が前近代的な風土を色濃く合わせ持っているのに対し、久保田の絵はモダニズム絵画そのものなのだ。むしろ早過ぎた〈現代〉とでも言えばいいのだろうか。

たしかに画歴だけを見ると、若い頃からこの地に根を下ろし絵を学び教え誠実な画業で慕われたことが分かる。久留米に生まれ、佐賀を離れまた久留米に帰郷し、ずっとここで描いてきた。おそらく多くの人々に支えられ愛されてきたのだと思う。その画面にあふれる清澄でしなやかな色彩と研ぎ澄まされた形は、誰にでも扱えるものではない。その天性がどれほど恵まれたものだったかも分かる。それでも、このような「絵画」がどこまで理解されていたのだろうか。

いま、じかに見れないのが何より残念でならない。僕はただこうして個展を紹介するのみだが、もし久留米市美術館の個展を見られる方があれば、どこかで言葉にして頂ければと思うのみである。

谷間の雲(油彩、6号、1967年)

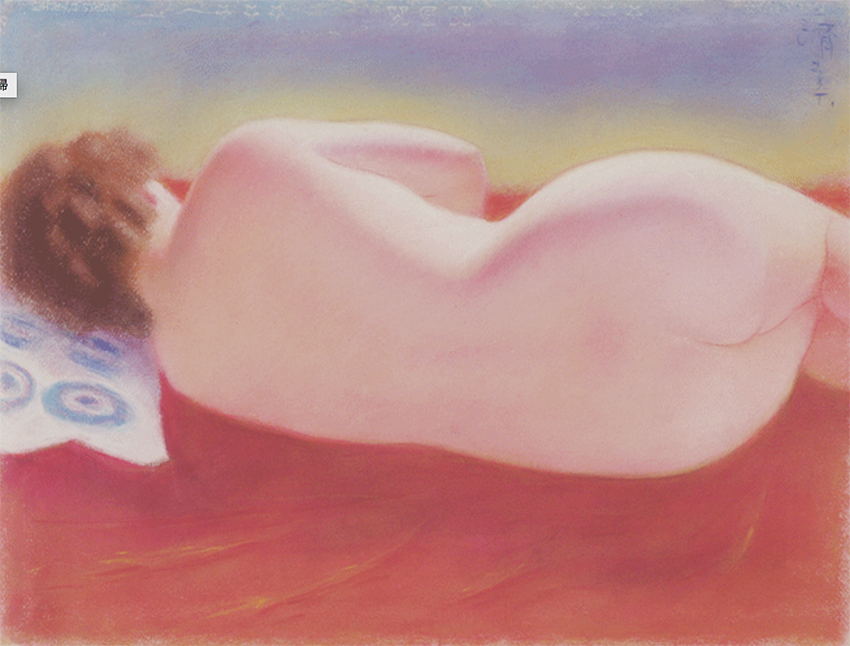

裸婦(パステル、20号、1981年頃)

びわ(油彩、6号、2002年)

©2014 B.KuBoTa

2019/3/18 (月)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_198

絵画ならざるもの[その一]

かつてここに〈海の家〉があったという。

見えない漁船の古油と、春の海草と、そして肌をさす潮の交じった匂い。

僕たちの、あおじろい夏の始まりはいつもここからだった。

きみは少しづつ膨らみかけた胸いっぱいに、その複雑な匂いを吸っては。

僕などよりもずっと遠くを見つめていたのだ、その空洞のような眼差しで。

でも閉じた扉しかなかった〈海の家〉が、いつ無くなったのかは知らないが。

僕たちがいつもその家を背にして、ただ沖だけを見つめている間に。

〈絵画〉というものは、〈絵画ならざるもの〉に目覚めていったのだった。

2019/3/10 (日)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_197

私たちという〈混沌〉を

もうすぐ「平成」という時代も終わる。

僕などからすればそれが何年で終わろうと、また永遠に平成のままであろうが、なんの関係もないのだが。

「平成」と呼び慣わしたこの日本の30年余の時代を、経済評論家の森永卓郎は2月初めのNHK NEWS WEBのインタビューで、ひと言で表わすならそれは〈転落と格差〉だったと評していた。少しだけ抜き出してみよう。

たとえば、世界に対する日本経済のGDP(国内総生産)が1995年は18%だったのが、2018年には6%にまで

落ちた。つまり世界でのシェアが20年余りで3分の1に転落したと指摘する。さらに格差で言えば、平成前半(1989年から2003年頃)の15年間は、正社員がリストラされ非正規化していく。つまり「下が拡大するという格差」だといい、いまも進行しているとする。そして平成後半(2004年頃から2018年)の15年程は、「富裕層がとてつもなく増えたっていう形の格差拡大」だというのだ。

それについてこんな例を引く。フランスのあるコンサルティング会社が出している『ウエルスレポート』の中に「世界富裕層報告」というのがあって、日本には1億1000万円以上のお金を自由に動かせる資産をもっている富裕層が、なんと316万人もいるのだ、という。これはアメリカについで世界第2位で、中国よりも多いらしい。しかも「この300万人もいる富裕層の大部分が、実は働いていないんです」ともいう。「これね例えばクラスが40人だとすると1人か2人はその富裕層の子どもがいるっていう勘定になるんですね」、「だけど、みんな認識していないですよね。(中略)接点がないんだと思うんです」。

なるほどなと思った。たしかに僕の身の回りの知り合いを40人ほど思い浮かべ見渡しても、1億1000万円以上のお金を自由に動かせる資産を持っていそうな、かつ働いていない「富裕」な人はいそうにない。もし居たらすみませんが。森永が「接点がないんだと思う」というのはつまり一生の、生まれてから死ぬまで生活圏がまったく異なる、出会わない、ということだ。40人に1人か2人は富裕な人がいるのに、出会わない。広大な中国大陸ではなく、この狭い島国日本のことなのに。出会わないはずである。学校、仕事、衣食住の場所すべてのテリトリー、生活圏が違うのだ。生まれてから死ぬまで一生出会わないであろう、富を抱えた人間たちの集合がここにある。

しかしである。この〈転落と格差〉こそつくられた幻想なのではないだろうか。何が「転落」で、なにが「格差」なのか。それが数字に、統計上に出ているからか。ではどこで私たちは、僕は転落したのだろうか、格差化されたのだろう。この国の名においてか。あるいは、芸術なんぞに関わったことか。ずっと金がなかったことか。聖人君子になれなかったことか。人を裏切ったことか。罪を犯したことか。法に背いたことか。人間ではないことか。

どこまで問いつめても〈転落と格差〉そのものに基準や根拠は見い出せない。なぜか。それはありもしない幻影、幻想だからだ。僕にいわせると、虚偽であり欺瞞の言説だからである。

現に貧富の差はあるではないか、といわれるかも知れない。もちろん能力も収入の差も当然あるし身体美醜の差もある。しかし本当はそれらが渾然となって交じり合い〈混沌〉そのものとしてあるのが私たち人間の実相ではないのか。「接点がないんだ」ではなく、接点が〈なければならない〉のではないだろうか。

接点さえあれば、〈転落と格差〉などおそらく語られることもないはずだ。「平成」という時代の終わりによって、それらを〈幻想〉させて欲しくはないものだ。それとも、「接点」こそが幻影というのだろうか。

2019/3/4 (月)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_196

バブルを過ぎてもなお

3月3日(日)まで 熊本市現代美術館で開かれていた展覧会『バブルラップ』は、アーティスト 村上隆の

コレクションを中心に作品から陶器・道具まで約2000点で構成したもの。

また同展キュレーションも村上隆自身による。

この企画についての村上のステートメントによれば、「『もの派』があって、その後は『スパーフラット』に

なっちゃうのだが、その間、つまりバブルの頃って、まだネーミングされてなくて、其処を『バブルラップ』

って呼称するといろいろしっくりくると思います」ということからタイトルが付けられたようだ。

僕にとってはそれが単なる〈展覧会名〉だけのことなら、たとえ「スパーフラット」でも「バブルラップ」でもどちらでも構わないのだが。ただ何も知らない若い人たちが、「もの派」のあとに「スパーフラット」が来るのか、ああそうだったのかと極めて短絡的に歴史を解釈されると、僕のように1970年代中期のいわゆる「現代美術」から出発した者にとっては、それは違うんですよと言いたくもなる。さらにそのあいだに「バブルラップ」というものを敢えて命名し挿入しようとするから、話はもっとねじれてくる。

そもそも「スパーフラット」自体は2000年以降、村上隆および村上隆的な作品群が生んだ概念であり、それが一部の社会現象となって突出し、それまで衰退をたどっていた「現代美術」に代わって一気に「アート化」し、これまでサブカルチャーと言われていた表現を含め、サブカルならぬメインカルチャーにまで高めた村上の先駆的文化企業活動でありアートビジネスだったと僕は理解している。ただそれが、日本の近代以後の美術史におけるアートムーブメントや芸術運動として価値評価され位置付けられるかということになると、それはまた別の話だと若い世代のために誤解のなきよう言っておきたい。

美術において、かつて「もの派」といわれる一群の作品が注目されたのは1970年前後のことで、せいぜい70年代前半までの今から約50年前ことだ。片や「アート」としての「スパーフラット」の登場は2000年代になってからである。では「もの派」以後から30年近く、この間に日本の美術には何の動きもなかったのだろうか。

たとえば1970年代末期から絵画や彫刻の復権が持ち出され、80年代にポストもの派やポストコンセプチュアルといわれ、また「ニューウェイブ」と呼ばれた展覧会や動きもあった。だが少なくともそれらとは異なり「もの派」を否定的契機としてそれを乗り越えようとする作家たちの「美術」への眼差しがあったはずだ。しかしだからといって、時代はことさら新たなムーブメントや運動を必要としていたのだろうか。そうではなかった。

そんな「もの派」以後から、2000年までの「現代美術」の衰退を見極めながらあの「バブル」を挟んだ間隙を、いま村上隆が『バブルラップ』という新たな「呼称」によって埋めようとすることは我田引水にならないだろうか。何もなかったものが、さもそれがまるでそこにあったかのような。いくら現在から過去に「名」を与えても歴史は巻き戻せはしない。ましてや村上が言うようにこれが日本の「戦後の現代美術を新しい視点で解釈しようとする野心的な展覧会」かどうかは、見た方なら分かるだろう。いったい《戦後の/現代美術》とは何なのか。戦後というなら「もの派」までの25年間も必要だろうし、そして「戦後」と「現代美術」は果たして繋がっているのか、あるいは断絶としてあったのかと問わねばならない。何より村上が「新しい視点で解釈しよう」とする以前に、それが対象となるはずのものさえ未だ確定してはいないのだから。

いわれるように日本のバブル経済期は、1986年頃から1991年前後までとされている。それを追うようにソヴィエトの崩壊があり冷戦構造は崩れ、東欧諸国は世界市場に取り込まれる。やがて1995年に国際資本は金融の完全自由化を実現した。それに呼応し、コマーシャリズムや市場化へと誘導されるかのように日本の「現代美術」は崩壊していったのである。その崩壊と入れ替わるようにして、「美術」そのものが「アート」にすり替わって行く。2000年代初頭の「スパーフラット」は、そんな美術を無化しそこから逸脱することよってまさに「アート」として広く認知されていったのだ。つまりアートの全面化である。村上隆的にはこれでじゅうぶんではないのか。バブルはバブルであり、それ以上でも以下でもない。すべての上澄みがこの日本において泡と消えたように。その傷痕すらなかったかのように消え失せたのだから。

逆に当時のバブル経済が、たとえ日本の「美術」に大いなる停滞を、失われた空白を、あるいは「アート」への転換を促す契機になったのだとしても、「もの派」と「スーパーフラット」との間にある30年という、それも位相の異なる鮮明な「断絶」こそを、《芸術》はむしろ肯定しているのではないだろうか。

僕にとって『バブルラップ』は、そんなことを改めて少し考えさせてくれた展覧会だった。

写真は展示作品のひとつで、村上隆がバブル期を代表する作家だとする

ダンボールを素材にした日比野克彦の「GRAND PIANO」(1984)