元村正信の美術折々-2020-06

2020/6/27 (土)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_282

あるモニュメント

周防灘に突き出した半島の小高い丘の上。山口県下関市にある「鯨館」。

1958年に当時の大洋漁業がシロナガスクジラをモデルに建造し市に寄贈された。

全長25メートルのコンクリート製だが、すでに62年が経過している。

かつての旧下関市立水族館の目玉であり捕鯨資料の展示施設として2000年まで一般に公開されていた。

「現在は閉館され市の倉庫として使われているが、コンクリートの外壁は汚れやひび割れ剥落が目立つ。

地面には雑草が伸び放題で廃墟の趣だ」(読売新聞西部版6月6日付朝刊文化面)という。

下関は江戸時代に北前船の寄港地として栄え、また近代捕鯨の拠点だったことでも知られる。

鯨の肉は今ではほとんど家庭の食卓にのぼることはないだろうが、当時にあっては「鯨肉」は牛肉や豚肉よりも

大事なタンパク源だったから、よく食べさせられたものだ。

なぜこの「鯨館」をここで触れたかというと、先の読売新聞の記事を目にしたからだった。

じつは僕も幼稚園の頃の遠出で開館間もいないこの下関市立水族館に行った思い出がある。

「鯨館」のまえで撮った写真がどこかに残っているはずだ。おそらく1959年前後、6歳くらいだったろう。

でもかつてのモニュメントというか時代を象徴する物見として人気のあった建造物が

このように残っていることに、僕は不思議な感慨を覚える。

つまり近代の高度成長と終焉が同時に刻まれたまま放置されているということに。

夏草や兵(つはもの)どもが夢の跡(芭蕉)

いまの廃墟のような鯨館を「モニュメント」と言ってしまってよいかどうかは分からない。

ただこの芭蕉の句のように、遠く過ぎ去った「夢」の跡であることだけは言えるだろう。

時代の栄華を誇った近代捕鯨の「遺産」としてこのクジラは、いまも関門海峡をみつめている。

▲写真はWikipediaより

2020/6/21 (日)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_281

天秤に乗りながら

あちこちで流布されている「コロナ時代」という言い方への違和感。

「時代」というが、じゃあそんな時代はどこまで続くのだろうか。まさかあと1年か2年の話か。

たとえば「コロナ時代のアート」、「コロナ時代のミュージアム」という言われ方もそうだろう。

「再開」された各地の美術館や博物館も、確かにこれまでとは違った入館制限や対策を取り、入場者を迎える工夫をしている。ワークショップや参加型の展覧会もその対応に苦心しながら。

でもそれらを「コロナ時代の」と、かんたんに括っていいのだろうか。いつまで続くとも分からないまま振り回されているのが現状ではないのか。それを「時代」と名乗っていいのか。

「移動を控えるのではなく、対策を取って移動しましょう」ってなんだ。

「経済活動の正常化と感染防止の両立」を、ってなんだろう。また天秤にかけながら。

ならば感染しながらも死をかわしながら、経済活動をより活性化し、より貪欲に消費すればいいのではないか。

それだったら感染しながらも死をかわしながら、学び仕事をすればいいではないか。

要するに、見えない「コロナ」には極力気をつけながら全てのビジネスを活動を回せ。

だからもう経済的停滞は落ち込みは我慢できない。移動解除だ、動こう走ろう食べよう飲もう訪れよう。

そんなことを聞けばきくほど、僕のバカなアタマがさらにおかしくなってきそうだ。

ではこの数ヵ月来、私たちはいったい何を恐れ「自粛」していたんだろう。

マスクを着け距離を取りリモートになりオンラインになり、そしてまた妙な「再開」をする。

でも、ひどいことばかりの「過去」なんかには戻りたくはないし。かといって欺瞞にみちた「新しい日常」にも騙されたくもない。つまりどっちを向いても行き場がないのだ。上も下も横も斜めも「コロナ時代」だと言う。

ではもしもいまがその「コロナ時代」じゃなかったとしたら。ただ感染や死という恐れが日々自然に生活とともにあるだけなら。だったら私たちは過少にも過多にも過剰にもならず、淡々と生きて行けばよいのではないか。

すべては、まことしやかに語られ言われ要請されてきた。その反動はまた別の反動を生んでいる。

虚偽の上書きに慣れ切ってしまっていいのか。私たちは間違ってはいないだろうか。

日米欧の株価だけが新型コロナ感染前までに回復し上昇しているのに、実体経済は逆にいっそう悪化しているではないか。つまり「コロナ」によって生活も仕事も、そして人間そのものの要不要が未来に向けて選別されながら、新たな二極化はコロナにも増していっそう拡大しているのである。

2020/6/15 (月)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_280

ある勧誘へのつまずき

全国約150の公立美術館で作る「美術館連絡協議会」と読売新聞オンラインが始めたプロジュエクト「美術館女子」。これは「AKB48チーム8のメンバーが各地の美術館を訪れ、写真を通じて、アートに触れる楽しさや地域に根ざした公立美術館の魅力を発信していく」という新企画だ。

改めて「地域の美術館の隠れた魅力を再発見する連載」ということで始まったもの。ところが初回の東京都現代美術館の所蔵作品を背景に公開されたその途端に、ツイッター上ではこの「美術館女子」という言葉に疑問と批判が殺到している。つまり「女の子」を使って作品との出合い、映え写真をアップするというスタイルと「○○女子」というキャッチがどうやら反発を招いているらしい。

そもそも芸術の理解や楽しみ方といっても、思うほど単純でもかといって重い訳でもない。それを「美術館女子」などとうたい「誰でもアート」へと誘導しそれをさらにスポット化し、これまた女子化する。いかにも軽いノリで地域の美術館に来て親しんでもらおうとする意図が透けて見えるだけに、その目線が気になって仕方ないからだろう。

何かここには、時代とのズレがあるような気がする。それが特に「女性」性あるいは「性」のありようへの反感を呼んだのではないか。女子はどこにでもいるし、いまでは老いも若きも「女子化」しているから、それをことさら美術館という権威や制度に同一化させようとすると、このような反発を招くのではないか。

「アートの力」というが、そんな力を簡単に信じられるだろうか。僕にしてもそんな「力」がどういうものかさえよく分からない。漠然と「アート」というものへの好き嫌いや興味はあるにしても。アートの「利用」は、その当事者である美術館の未来に関わることだけに、関心なきものに関心を持ってもらうという甘い勧誘のつまずきは、はたして〈芸術の道具化〉への反省になるだろうか。インバウンドの激減を、内需の掘り起こしに躍起にならねばならない官民協同のプロジェクトは、出だしで波乱を呼び込んでいる。

https://www.yomiuri.co.jp/s/ims/bijyutukanjyoshi01/

2020/6/10 (水)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_279

何かが欠けている

しかし「情報過多な現代に一番欠けているのは孤独」だというのは本当だろうか。

「芸術」はそれを担保してこそのものなのだろうか。僕はつい笑いをこらえてしまう。

そうじゃないだろう。『心的現象論序説』の吉本隆明的にいうなら、僕はこう言ってみたくなる。

「要するにきみたちのいう『芸術』には、芸術だけが持っている何かが欠けているのだ」と。

芸術に欠けている芸術。あるいは、芸術には芸術が欠けているというべきか。

もちろん「孤独」などではない。ここはじつは大事なことなのだ。

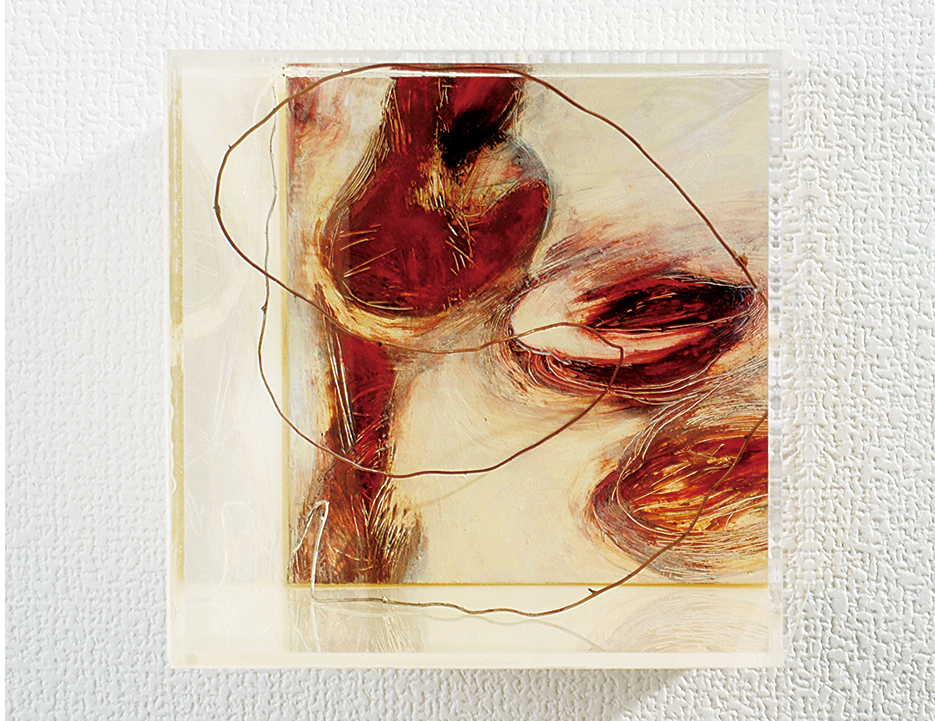

MOTOMURA Masanobu 『永遠の庭』2012

2020/6/7 (日)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_278

限りなくゼロに近づく問題

再び「2135年問題」。といってもこれは僕がそう呼んでいるだけだが。

国立社会保障・人口問題研究所が公表した『日本の将来推計人口ー平成29年推計』(2018年3月31日発行)によると、総人口に占める15歳未満の子どもの推計人口は2015年では約1594万人だったのが、100年後の2115年には約259万人になるであろうと予測していた。

つまり「年平均約13万人」減少して行くとすれば、さらにその20年後の2135年にも15歳未満の子供は限りなく推計では0(ゼロ)に近づいていることになるからだ。ただこれは「15歳未満の子ども」の数のこと。

そして先日、6月5日の厚生労働省発表によれば、2019年の日本の「出生数」は86万5234人で、ここ数年は毎年2〜3万人減だったのが昨年はその前年比で5万3166人と大きく減っている。これは国の予測を超えて加速化しているということだ。ここでも単純に考えていくと、平均年間3万人減だとしても今後約30年でこの国の「出生数」は、限りなく0(ゼロ)に近づいていることにならないか。

もちろん、どこまでも子どもは生まれ続けるだろうけれど、限りなくゼロに近づくというしかない。もしかしたら15歳未満の子どもの人口の「ゼロ年」は、もっと早く100年後を切るかも知れない。ことし2020年は、新型コロナウイルスの影響もあってさらに出生数は下降するに違いない。

その出生数が大きく減少する一方で、反比例するかのように膨らみ続ける赤字国債という名の国家的、国民の負債。そこに挿入されたソーシャル・ディスタンシング、いわゆる「人と人との物理的距離を保つこと」は、結果的に生が孕むもの、つまり〈生〉そのものへの距離といったものを、人と人との間に埋め込もうとしているのではないだろうか。この澄み渡る青空の白昼の下で、マスクもなしに愛し合い抱きしめ合うことの困難さ。なぜそれがはばかられるのか。

そうではないはずだ。生が孕むもの、〈生〉そのものに距離などないはずなのに。だが次々と私たちの生は、リモート化されオンライン化されていく。じつは IoTとはモノのインターネット化ではなく「ヒト」のそれなのである。生は、この肉体は、どこまで必要とされているか。

言ってみれば「2135年問題」とは私たち人間の〈生〉が どう必要で、いかに不要かが、ひそかにあるいは公然と試みられている現在のことなのだ。それでいいはずはない。

2020/6/2 (火)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

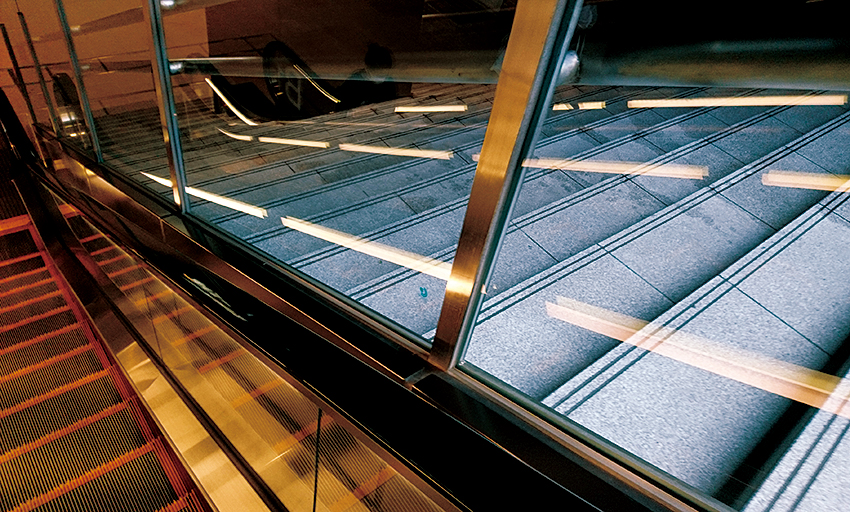

美術折々_277

4年半もの空白は、ありか

福岡市の天神にある「ジュンク堂書店福岡店」(2060坪・約140万冊)が、いよいよ6月末で閉店することになった。入居するビルの再開発によるもので、2024年末に開業予定の新ビルに再出店する予定だが、「再出店時の店舗規模は、現状から縮小する可能性もあるという」(5月29日付 西日本新聞朝刊)。

同福岡店は九州最大規模で、ちなみにジュンク堂池袋本店(2000坪・約150万冊)、丸善・ジュンク堂梅田店(2060坪・約200万冊)と比べても小さくはない。確かにアマゾンのようなネット書店の利用によって、ジュンク堂も池袋や梅田そして福岡といった巨艦店舗は苦戦しているとは聞いてはいたが。

昨年から僕はてっきりどこかに仮店舗を構えるものと思っていた。それが「仮移転を断念」ということになったらしい。同じ場所にできる新ビルへの再出店まで4年間もの空白は、単にひとつの書店の閉店だけの問題ではない。人口160万人程度の福岡市という地方都市で大規模書店がなくなる影響を、都市再開発の施策として『天神ビッグバン』などと謳う福岡市をはじめ、地場企業や学校関係者そして市民や利用者はどう受け止めているのだろうか。

いまのところそれに対する反応や仮移転先として受け入れを検討したいとする声などがほとんど表立っていないのは不思議なくらいだ。1990年代以降、どこの町にもあった小さな書店は半減し、こういった大規模書店がリアル書店として生き残っている訳だ。もちろん最近では若い人たちが営む、ネット書店や特色のある独立系のリアル書店も増えてはいるのだが。

大規模書店の魅力は、なんと言ってもぶらぶらと店内を上へ下へ時間をかけて歩きながら、大量のいろんなジャンルの本を眺めては手に取りページをめくっては未知の発見をし、一冊の本と出合うということに尽きる。それを不便、時間の無駄だと言われようが。購入するだけの本なら、それこそネットで注文すれば手っ取り早いのだから。

福岡というのは、よく「文化不毛の地」とも言われてきた。まあ今でもそうか。美術や芸術もそう言われているかも知れない。そのことは、こうして小さくはない一つの書店が無くなろうとしても、何の抵抗も支援もなく地元からの移転援助策もなく、ただ惜しむ声だけで済ます。なにも無かったかのように。

ジュンク堂によれば、天神だけでなく福岡都市圏にまで仮移転先を広げたが物件が見つけられなかったという。これは単に「地域経済に影響しそう」などという集客効果や需要減の問題ではない。どこか奇特なビル所有者や企業家はいないのか。ジュンク堂の救済ではない。私たちは大量の本の中から、たった一冊の本と出合う機会をみすみす手放していいのだろうか。

「文化芸術振興ビジョン」を策定するのもいいが、〈本〉の集積を〈書店〉を大事に思わない、文化と同じように思えない風土など、不毛と呼ばれても仕方ない。

新型コロナウイルスの影響のせいにして済まし、そのように片付けていいのだろうか。

「再開発」とは、それまであったものをたやすく喪失することなのだろうか。