元村正信の美術折々-2019-04

2019/4/30 (火)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_206

だれもが否定されてはならない、生存の真っ只中で

この日本の「10連休」は、どこもかしこも平成の終わりだとか令和の始まりだとかで、私たちの小さな島国は騒がしい。でも確実に若い世代ほど、元号へのこだわりは統計上でも減少傾向にある。元号の必要性やそれへの執着意識は、おそらく未来のどこかでほとんど消えて行くことだろう。あの外務省の文書の年号表記ですら読み換えの煩雑さから、外相は今後省内のこれまでの元号表記から西暦メインへと転換を指示したほどだ。

合理性と快適性を追求する人間のひたすらな進化は、それが幸不幸のどちらであろうと誰にも止めようがない。

だが一方で、国家や社会がどのように国民を市民をその権利と義務において保障し縛ろうと、その支配にはおのずと〈限界〉というものがある。私たちの自由と不自由とが、つねに二律背反であることくらいはみんな分かっている。共同幻想である国家がなおも存続しながら、同時にあらゆる局面において破綻や崩壊を体現しなければならないのはなぜか。それはこの社会というシステムが私たちの生存を、生を奪い、どこまでも虚偽と欺瞞そして偏った分配と搾取によって持続運営され、終わらない成長の負債を分裂的に〈約束〉しようとしているからではないのか。それがグローバリズムの未来でもある。

だから、かつてニーチェが「芸術は、生の否定へのすべての意志に対する無比に卓抜な対抗力にほかならない」といってあれほど〈芸術〉に期待したのは、アドルノが言ったように「芸術にとって本質的な社会関係とは、芸術作品のうちに社会が内在していることであって、社会のうちに芸術が内在していることではない」。つまり芸術は社会と非現実的にあるいは非社会的に関係することはできても、間違っても社会から生まれるものではなく、芸術はすでに社会というものを孕んで否定的に生まれるものだ、ということだからである。

このことで言えば、批評家の東 浩紀が「芸術は社会の鏡である。社会が多様化すれば芸術も多様化するし、作家の社会的背景も多様化する」(『AERA』巻頭エッセイ 2019年4月29日・5月6日合併号)と恥ずかしながら語ったことは、むしろ社会のツール(道具)となりさがった芸術や作家というものの、現在の堕落振りを皮肉にも指摘したことになろう。

かといって、小説家の東山彰良が言うように「あらゆる芸術は、絶対的な価値観に対する挑戦である。確固たる価値観のなかで、つまり多数派が支配する領域では生きづらい人々が自らの生存場所を勝ち取るための闘争、それが芸術だ」(『東山彰良のぶれぶれ草』4月19日付 西日本新聞朝刊文化面)であるにしても、もはや「絶対的な価値観」などない。彼自身が繰り返し説くように、すでにあらゆる価値観は相対化されているのだから、僕などはそれほど楽観的にはなれない。

もし「芸術の存在意義」があるのだとするなら、揺らぎ続ける価値観に対してではなく、私たちの生存を否定しようとするものすべてに対する〈抵抗〉を、その思考と作品において結晶化することができるかどうか、ではないだろうかと僕はつねづね思っている。

2019/4/25 (木)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_205

人材不足と人材の余剰

急速なIT関連市場の成長で、2030年にはAIやIoTなどの先端的な情報技術を担う人材が、55万人不足する恐れがあるとの試算を経済産業省がまとめたと、24日付の日経新聞(朝刊)が報じていた。

今後、IT関連の既存人材の再編を含め転職や新卒を先端型に順次転換、採用したとしてもその半数の約27万人が不足する見込みだという。

しかしこのことがもし充たされるとすれば一体どうなるのだろう。

つまり逆に言えばこれは、IT関連に集中的に人材が投入・配置されることによってその反面それ「以外」の仕事が職業が人間が不必要となり、近い将来55万人から27万人位は余剰となり溢れ失業する可能性があるということだ。それでなくとも少子化や超高齢化によって産業構造を日本国内だけで維持することは不可能となっているのが現在である。ますますこのAIやIoTの進化、依存による一方で、多くの既存の職業や仕事が不用とされ、生活がそして人間の生存が、脅かされることは間違いないだろう。いや、どこまでこの国で「人間」は必要とされているのか。

そこで生き残って行く《少数の人間》とは誰か。支配者か、「先端的」人間か、超エリートか、富裕な者か。

もしくは逆説的にアジア諸国からの移民や外国人労働者なのか。もうそこに多くの「日本人」は必要とされないのかも知れない。亡国とはこのことだ。

当然ここでも〈芸術〉の存在は、さらなる困難に晒されることになる。芸術から逸脱したアートは、ますます

クリエイティブ産業化しメディア・アート化され、メディア・アートはさらにアートそのものをAI化し、IoT化するだろう。そういったビジネスアートやアートビジネスに若いIT系アーティストや人材が集中する一方で、瑣末なことでいえば旧来の日本画壇的業界や団体展、公募展作家もアートの余剰となりやがて衰退して行くことになるだろう。

2019/4/19 (金)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_204

私たちの、もっとも醜きもの

いつも作品というものを制作しながら、同時に美術や芸術についてもあれこれ考えている身ではあるけれど。

その中で〈美〉もそうだが、それと対極におかれる〈醜〉というものがある。ではこの世で最も〈醜い〉もの

とはいったい何なのだろうと考えたりする。それは計り知れない人の心の奥底か、あるいは凄惨極まる残虐か、放置された腐乱か、人食か、いや地獄そのものとしての、この世だろうか。

たとえば、アドルノは「美は醜から発生したのであってその逆ではない」と言ったが。醜はキリスト教の不可欠な〈主〉だった。その醜さが崇高なる美へと昇華され続けた。たとえその関係を、絶対的あるいは相対的に捉えようと、美と醜は互いに背理しながら同時に鏡像関係にあることにいまも変わりはない。

この世の〈美しさ〉から、いまだ最も遠くにあり、憎悪され続ける最も〈醜い〉ものとは何か。

それは、たぶん。《お金 (貨幣) 》以外にないのではないか。おそらくその他のどんな醜さも及ぶはずはない。

むろん、人のために使われ人を救い、役に立つお金もあるだろう。しかし生から死まで付きまとい、歓びを、堕落を与え、翻弄し、裏切り、また鼓舞し、高めるもの。そして天国と地獄。

ほとんどの〈価値〉が、生のありようも含め、お金(貨幣)に換算され数値化され流通し、さらにまた新たな価値を生む現在。つまり、何層にも重なった見えない〈隠蔽〉の進化として残存する〈醜さ〉がそこにあるのだ。

これはどんな貨幣も、この虚偽にみちた国家よりも社会よりも上位にあって揺るぎない。おおくの〈美〉もまたそういう貨幣に支配されながら売買されその価値を高められていく。芸術も、美も、いまだこういった醜から生まれ続けていることの桎梏とその自覚なしには何の表現も、意味すらもないのではないだろうか。

2019/4/11 (木)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_203

小林重予展「種の記憶」_ 2019.4.1―4.14

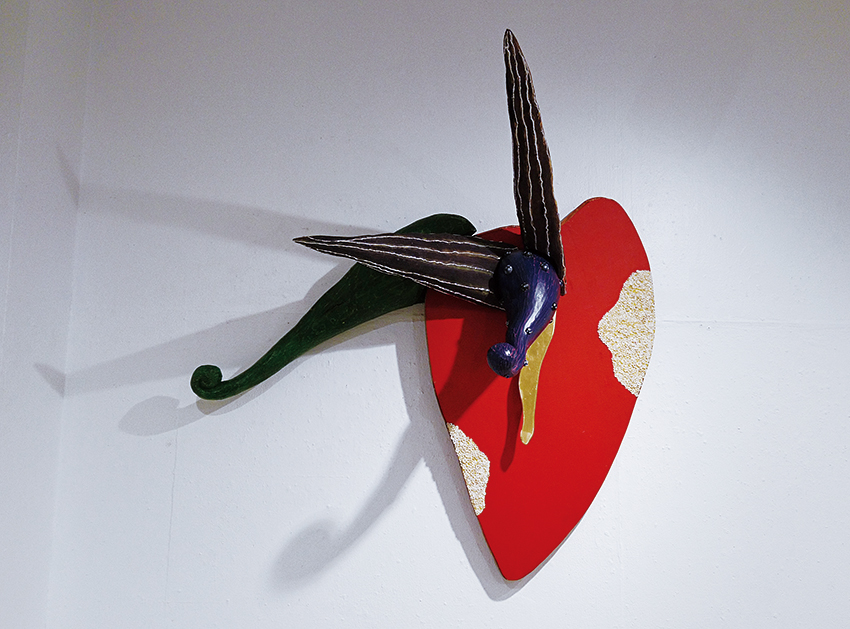

札幌市を拠点に活躍した造形作家・小林重予(1957-2017)の個展「種の記憶」が、4月14日(日)まで福岡市中央区大名のKonya-galleryと同区天神のアートスペース貘の2ヵ所で同時開催されている。小林重予は1980年代後半から作家活動を始め、日本国内外での個展や企画展への参加とともにインドネシアや米国で滞在制作するなど積極的な活動を展開していた。だが13年前に「拡張型心筋症」を発症して以降は、その病いと向き合いながらの限られた制作を余儀なくされてきたが、2017年11月、59歳でこの世を去った。

その作品は、不思議な種子や果実あるいは花や茎をもった植物とも生き物の臓器ともつかないようなものが混然となって、この世のどこにも実在することのない、まさに〈空想の造形物〉としてあった。しかしそれらはみな確かに彼女の中にだけ芽生え棲みつき、そして体外に生まれ出たものだった。かつてジョグジャカルタに何度も通い滞在し学んだ木彫を軸として金属、ガラス、ビーズ、貝殻、樹脂、金箔、わた、布、等々さまざまな素材を細やかに扱いながら、それは悩ましいエロスに彩られ触手を伸ばした悪魔とも真綿にくるまった天使ともつかぬ、いや違う。どこか天と地とのあいだで交わりうごめき異種交配をとげた〈生き物〉のようなのである。

ただこれらの作品は、どう見られていたのだろうか。手芸でも工芸でもなく、かと言って彫刻家の彫刻とも異なる。現代美術といえば現代美術なのだが、どこか違う。それは北国生まれの彼女の作品が、その色彩といい熱帯的で南国へのつよい憧れに充ちた過剰なほどの〈装飾性〉が、余りにもつよかったことが既存の枠組みには収まり切れないモノとしてありながら、時には童話と化し、絵本と化し、世俗にもよく迎えられたことと無関係ではなかったはずだ。小林重予は、けして〈否定的〉には生きられなかった。きっと多くのものを抱きかかえ、受け入れてきたのだと思う。

それはまるで、疑うことすら知らない夢見る少女が、昼となく夜となく夢のまま世界を彷徨いながら見聞きしてきた世界をからだから吹き出し、口から吐きだすようにして紡いだものを、必死にこの世の大人たちに向けて語って聞かせているようだった。いまも隣で、「ねぇ、ねっ、そうでしょ」と言わんばかりに。真っ直ぐな瞳を輝かせ、綺麗な笑顔で、私たちに話しかけて来るかのようである。

発症以来この10数年間、彼女は覚悟のうえで限られた制作をし、残された時間を生きてきたはずだ。だからその死は突然訪れた訳ではない。このことはすでに、1993年のアートスペース貘での初めての個展以来ながく親交のあった同オーナー・小田律子に、自らの死の一年前には、手許にあったほとんどの作品を譲り託していたことからも分かる。今回の展覧会が回顧展でも遺作展でもなく没後初の「個展」として、小林重予の意志を受けた小田律子の企画によって、出身地の札幌から遥か遠くここ福岡の地で実現されたことは、ひとえに二人のあいだにあった信頼関係以外の何ものでもないだろう。

小林重予「死去」の告知は、遺族によって公にされた。「本人の希望は、誰にも知られずに、自然と誰もの中からいなくなること」だったという。たしかに彼女はいなくなった。でもこうして、彼女がずっと憧れ続けた南の国の、春のまぶしい光に見守られながら、多くのひとに知られ再び見られたことを小林重予は、今ならきっと赦してくれるのではないだろうか。

「北の棘」

2019/4/6 (土)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_202

絵画ならざるもの[その二]

おそらく始めの頃。手に着いた〈血〉は、ヒトに、大地に、岩に、草木に

擦りつけられたであろう。

これが、最初の顔料ともいうべき〈絵具〉の発見だったのかも知れない。

しかしここにはまだ描かれるべき〈絵〉すらない。

あの「ショーヴェ洞窟」でさえ、3万5000年程まえのもの。

じゃあ、「洞窟画」以前に〈絵〉はなかったのか。あったとおもう。

ではいまだ発見しえない〈絵以前〉には、何があったのだろう。

〈何を〉刻んでいたのか。〈なぜ〉刻もうとしていたのか。

最古の〈石器〉は、約300万年ほど前にはあったというが。

さらに単なる〈石ころ〉は、もっと前からあったし

〈骨〉だってそこかしこに転がっていたはずだ。

遥か《芸術以前》にあったはずの、何かの〈痕跡〉のようなもの。

でもいまは、なにも残ってはいないから。しかし残ってはいないものの中に

《絵画》の、どこまでもたどれない起源がある。

2019/4/1 (月)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_201

〈生き方〉としての仕事

きょうのような冷たい風に向かって咲く花とともに、いろんな思いと欺瞞をもいだいて新しい年度も始まった。

昨年、70年ぶりに改正された「漁業法」といい、「働き方改革関連法」といい、次々に民間企業の参入と終わらない成長を促すため法の名のもとに規制緩和と規制強化が表裏一体となって進行している。漁業権が奪われ、漁師も次々と民営企業化され漁業そのものが崩壊してゆくに違いない。働き方改革関連法もそうだ。いまや日本の非正規社員率は40%にまで達している。やがて「正社員」という概念もなくなるだろうし、大手企業をはじめとする正社員の副業解禁は、将来の総契約社員化、総フリーランス化の始まりだろう。じっさい日本のフリーランス人口はこの3年で2割増え、1119万人となったらしい。ますます企業は働き方を時間を身分を保証・拘束しない代わりに、個々人の能力・業績・責任に応じて価値評価し、雇用契約を結ぶようになって行くだろう。

日本的な年功序列・終身雇用制が崩れて久しい。つまり、これから働く個人というものは、会社ごとではなく、たったひとりっきりでグローバルな世界市場の荒海に投げ出され、放り込まれたということである。どこで生きるも死ぬも個人しだい。さあ稼げ勝ち抜けという訳だ。さらにまた少子高齢化によるシニア世代の定年なき生涯現役化や外国人労働者の受け入れを拡大する「改正入管難民法」も施行された。加速するAI(人工知能)の日常化は、経済やビジネスそのものの構造を変容させようとしている。新たなビジネスが次々と生まれ、その一方でこれまでにあった仕事や職業もますます失われて行くだろう。必要な少数の人間と多数のAIによって組み替え直される〈人間社会〉の到来。

では私たち芸術やアートに関り、またこれから関わっていこうとする若い人たちの働き方、労働、仕事、活動はどうなのだろう。特に作家、アーティストとして生きていこうとすれば、制作や拘束時間からおのずと不安定なバイトやフリーター、フリーランスを志向せざるを得ないというのが一般的な傾向だ。若い世代ほど、アートで食って行くこと、行けること、職業アーティストへの願望はつよい。それは当然だと思う。契約ギャラリーやアートフェア、アート市場への積極的な参加・出品・プレゼン、セールス。それはもう今時のビジネスパーソンたちと何ら変わりはない。作品が売れること、制作することが仕事になることは歓迎すべきことだし、だれもそれを否定などしないだろう。僕もそうだ。だがこれは非正規雇用という立場で働かざるを得ない人たちのいまの不安と同じものなのである。

ますます非正規化、フリーランス化する社会にあって、しかしなぜ芸術やアートのみがそれに逆行するかのように職業化・専業化、いわばアートの正社員化を志向するのか。食えないことが当たり前だった仕事が、労働が、活動が、ビジネス化する。正面から社会に参画し社会化されていくことに違和感はないのか。

だからこそ僕は立ち止まって見るのである。あらゆるビジネスがアート化し、アートがビジネス化するこの時代。つまりビジネスはアートであり、アートはビジネスなのだという。そこでは作品は商品であり、商品は作品であり、消費物としての商品価値そのものなのである。たとえばエロ雑誌なきコンビニに、消費期限付きの若手作家たちのアートブックや小品が並んでいる光景を思い描いてみよう。いや百均でもいい。気分や欲望の交換によって日々入れ替わる商品と同一化した芸術の日常。芸術とはこういうものだったのか。

では、こんな生き方はどうだ。この3月末、長崎原爆資料館々長を最後に長崎市役所を退職した小説家で芥川賞作家の青来有一(60)が、新聞のインタビューでこんなことを言っていた。じぶんは「職業ではなく、生き方として」の作家を選んだのだと。これは長年、公務員でありながら小説を書いてきた自分というものを表現してのことだ。分かりやすいな、と思った。これを芸術に置きかえて見ればどうだろう。職業ではなく、生き方としての芸術家。職業ではなく〈芸術家として生きていく〉ということ。であれば、どんな仕事をしようがどんな労働であろうと、社会的非正規であろうが、そこに「作品」は生まれ「芸術」は生まれるはずだ。たしかに社会からは不明の身分と思われ誤解を生むかも知れないが、なんら恥じることなどはない。ただここにも難題はある。つまりこのような生き方を、一生貫けるかということだ。人生100年時代を生きる「100年芸術家」という、100年に渡って芸術が問われ続ける残酷さの中を。

でも青来有一の小説家としての生き方は、若い作家たちが芸術の職業化・専業化・正社員化をを志向する中にあって、つかの間の若さを消費させ摩耗させるだけのアーティスト願望とは異なる生き方を、示唆してくれているのではないか。「職業ではなく、生き方として」の芸術があるんだということ。ありうるかも知れない《芸術》とは、生き方によって積み重ねられ体現され結晶する「作品」であり「思考」なのではないだろうかと、改めて考えさせてくれる。