元村正信の美術折々/2021-01-31

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_317

この現実が全てである訳ではなく

ある痛みや疼きを感じることは、だれにでもあるだろう。

それが体であろうと胸の内にであろうと。

このあいだも、夢の中でじぶんの体のある部位に奇妙な疼きを感じた。ただこの疼きは、すでに幼い頃から今まで何度も現実の中で経験してきたものだ。

だから夢の中で体験したのも何ら不思議なことではなかった。これは疼きの記憶が、夢の中でまたよみがえったのだろうか。

だが僕はふと思った。

場面は異なっても同じ疼きを現実と夢の両方で感じるということは、これは単なる記憶の再来でもなく、別々のものでもないのではないかと。つまり同じ疼きが、現実と夢とのあいだを往還して経験されているのではないか。

いや夢と現実は同じではないから、その疼きは別のものだと言われるだろうか。でも、現実の中で見たものを夢でも見るということはあるし、またその逆もある。

もちろんそれは同じものが、覚醒時か睡眠中に表れるかという位相の違いはあるにせよ。

私たちの感覚というものは、もっといえば脳というものは、それが現実であろうが夢の中のものであろうが、何かを見たり感じたり経験したものを夢と現実のあいだを往き来するようにして共有しているのだと思われる。

ようするに現実は夢を引きずり、夢もまた現実を取り込んで生起しているのである。

その意味では起きている時に経験するか、寝ているときに経験するかの違いでしかない。ただ夢というのはそれが超現実的に突出したり、あるいは抑圧され歪められ実現しているだけのことだ。

もちろんその違いの一方こそが現実という名で、現実を仮構しているところのものでもあるのだ。しかし少なくとも〈この現実が〉全てである訳ではない、ということだろう。

完全な〈現実〉などないように、完全な〈夢〉というのもきっと無いのだ。私たちはどこかで夢と現実の両方をまたいだまま、それらが互いに補い合いそれを同時に生きているのではないだろうか。

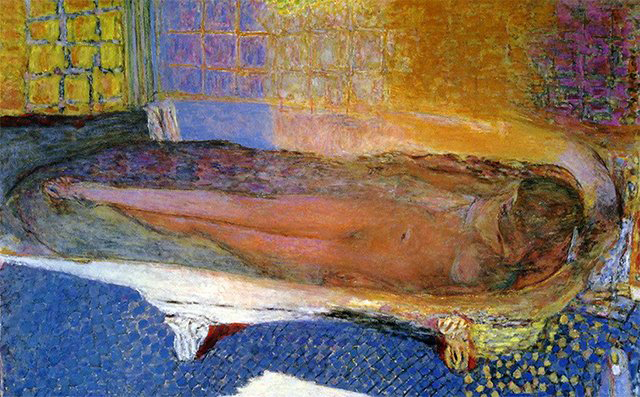

▲ピエール・ボナール『浴槽の裸婦』

(1936-1937年) プティ・パレ美術館蔵