calendar_viewer 元村正信の美術折々/2016-04

2016/4/22 (金)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_50

「ヒトはなぜ絵を描くのか」 と問うこと (2)

前回、美術批評家の中原佑介の編著書をもとに「ヒトはなぜ絵を描くのか」 について少し触れた。「洞窟画」

以前に描かれていたであろう「絵」が今のところ発見されていない以上、「絵を描く」という行為の始まりへの問いが洞窟画に集中しがちなのは、ある程度仕方がないことなのかも知れない。

だが、人類史において「ヒト」が「人間」へと進化する一方で、それと同じように「絵」もまた現在の「美術」や「芸術」へと一直線に進化してきた訳では決してない。ある学者は「ヒトは人間へと退化した」と自嘲を込めて語ったらしいが、「絵」も多様に過剰に描かれ進化したはずの果てに、フラットな「アート」へと拡散し

「退化」してしまったと逆説的に言えなくもない。

たしかに洞窟画は今も、「なぜそこに、そのように、何のために…」といった数々の問いが解けぬまま残され

ている。それでも人間はこんにちまで 「描く」ことを拡張し続け、「芸術」の概念を問い、その自律性を問い

続けている。

「ヒトはなぜ絵を描くのか」 という問いは、じつは「人はなぜ生きるのか」と問うことと位相を同じくする。

もちろんそんなことを問わずとも、人はただ生きることを生きているだけなのだから、同じように人間には

「描く」という欲求や衝動が備わっている以上、描き続けるのは当然だという見方もあるだろう。

でもなぜ、ヒトは「絵」というものを生み出したのか。そうでなくともよいのであれば、なぜ「絵画」という

ものが自律的に探求されてきたのか。なぜ長い時間をかけて「美術」は『美術』として、「芸術」は『芸術』として自律せねばならなかったのか。いやもうすでにジャンルなどない、境界を超えていまや「アート」という名において人間の文化的、創造的な営みが高度に流通し実現され、生きることそのものへと進化したのだと説く人もいよう。

しかしほんとうにそうなのだろうか、と僕は思う。かつてハイデッガーは「石は有用性のうちに消滅する」(『芸術作品の根源』)と言った。まさにその通りに石器も道具として消滅した。たしかに現在の「絵」は、

絵画という商品の「有用性のうちに」生きながらえているのかも知れない。「絵」というものは、それに同調

するかのように道具そのものと化し、空洞化してはいないか。そしてなお、かつての石器のようにいつかは

「有用性のうちに消滅」しないと、はたして言いきれるのだろうか。

前回の最初にいったように「ヒトはなぜ絵を描くのか」 という問いは、永遠に答えようのない問いではある。

ただ、「絵」には〈絵それ自体の内へ〉という、むしろ私たちが〈見た〉ことの経験、記憶の蓄積を裏切り否定してもなおそこへと収斂させる〈磁力〉のような何かがあるのではないか。そしていまだ見たことのないものを《見よう》とする可能性あるいは不可能性を絶えず「絵」そのものに還元させようとする慣性とでもいうものがあるのではないか。何ものからも抑圧されずに〈静止〉し続けようとする力が、どこかで「絵」というものの内へと向けて、いまも作用しているのではないだろうかと僕は思う。

だとすれば未来の『絵』もまたこれまで培われたきた絵を絵画を、裏切り否定する力が込められているはずだ。

そして「絵」とは、絵というものの内へと向かいながら、手が触れるところにありながら、絵以外の何かであり

絵ではない何かでもあるとは言えないだろうか。なぜなら、それ以外なくしてそれを欠いて「絵」などあり得ないからである。「なぜ絵を描くのか」という答えのない問いは、なぜ「絵」は他者を、外部を、求めるのかという問いでもある。さらにそれは、眼の前に広がる埋めようのない底なしの裂け目を、無謀にも推し量ろうとする

人間というものが持つ理解しがたくも計りしれない、また不可解な〈欲望〉には違いないだろう。

2016/4/17 (日)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_49

「ヒトはなぜ絵を描くのか」と問うこと

2011年春に亡くなった美術批評家・中原佑介の編著書に『ヒトはなぜ絵を描くのか』(フィルムアート社、2001年)というのがある。

この本は様々な分野の専門家11名と中原の対談集。ひと言でいえば、先史時代のいわゆる「洞窟画」を軸に、

タイトルの通り「ヒトはなぜ絵を描くのか」 という答えのない問いを、「美術」を超えて異分野の視点を絡め

横断的に探ろうとするものだ。

その中で、人類学者の片山一道は、「言語はネアンデルタール人どころか、原人、つまり百万年前とか、

あるいはそれ以上前の段階で生まれた可能性がある。だとしたら、絵を描くのも、そこまで遡る可能性がある

のではないか」と言う。

石器というか、道具はどこまで遡るんですか、という中原の質問に、片山は「だいたい200万年前」、「原人と

いうよりも、猿人と原人の中間的な人類です」と答える。

考古学や人類学は、まったく無知の僕が、美術家としておもうに「洞窟画」というのは、どれもその絵が巧すぎるということだ。巧いということは、もっとそれ以前からヒトは描いてきたのではないか。洞窟画は決して始まりではないはずだ。

「現在発見されている洞窟壁画のなかで最も古いとされるのは、3万5000年ほど前のものとみられるフランスのショーヴェ洞窟だが、2012年のスペイン北部の洞窟壁画の再調査で、赤色の丸模様が4万年前、手形のステンシルが3万7000年ほど前のものであることが発表された」

( 川畑秀明『脳は美をどう感じるか』ちくま新書、2012年)という。

私たちは残存する「洞窟画」を基準にそれが最古の「絵」だと考えがちだが、片山一道はこうも言う、「残ってないからなにもなかったことにはならない」と。つまり、残っていないが何らかの「絵」が何十万年前、いやもっと以前にあったとしても、なんら不思議ではない。ただそれを証明できないだけなのだから。

石器でいうなら「考古学上、規則的な工程で製作された人類最古の石器は、ボルドワン石器と呼ばれ、今から250万年ほど前に誕生した」( 川畑秀明『同書』)らしい。

もっと想像をふくらませると、石器の誕生以後、「描く」という行為も始まったのではないかと僕はおもって

しまう。もちろん描くといっても、もっと動物的、肉体的、身体的な行為として「皮膚全体」で描くというようなものとしてあったのかも知れない。動物や人が交わる、血あるいは土が、植物が、鉱物が、混ざり合った未分化な絵ともいえぬ「絵」のようなもの。

「ヒトはなぜ絵を描くのか」 と問いながら遥かな時代を遡行するとき、そこには恐怖からなのか歓びからなのかは不明だが、いかに残らずとも、そこにしるさずにはおれなかった「ヒト」の感情や記憶の蓄積が、激しく

渦をなしていたのではないだろうか。

いまのように「描く」という行為が、何らラディカルに問われることなく、むしろ日常そのもののごとく軽みに

まで退化していく様を見るにつけ、「ヒトはなぜ絵を描くのか」と問う資格すら、はたして私たちにはあるの

だろうかと思うのだ。それでも中原佑介の発した問いは、いまも私たちを叱咤し続けている。

2016/4/10 (日)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_48

氷山 もしくは 絵画

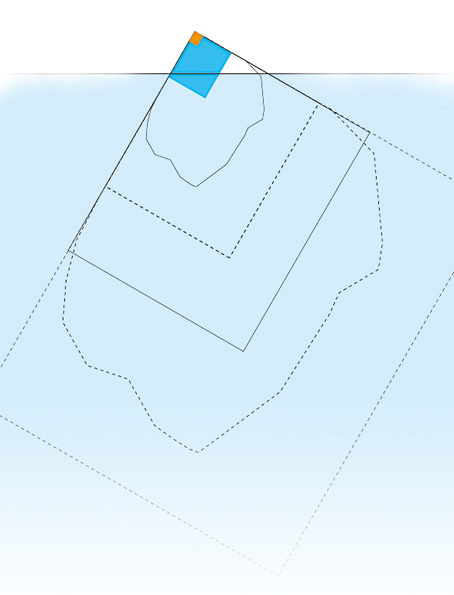

絵画について考えるとき、僕はときおり巨大な氷山というものをおもい浮かべる。

さらにそこに絵画そのものを限りなく頭の中で巨大化し、この二つを重ね合わせ融合させるように描いてみる。

するとそこには、小ささと大きさといったスケール、イメージと物質、可視と不可視、絵画と空間、あるいは

絵画にとって外部とは何か、ひいては絵画とは何かといった様々な問題が、つぎつぎに浮かぶ。

氷山の一角としての絵画、あるいは 絵画の一角としての氷山。

もしくは描かれない絵画、あるいは描かれた氷山。

いまだ経験されていないものとしての、想像の産物。

この関係は異質すぎて唐突に見えるかもしれないが、氷山に絵画を埋め込む試みは、僕にとってはひとつの

プランもしくは “アンプロジェクト” とでも呼ぶべき「実現されないプロジェクト」のひとつでもある。

もうひとつ僕には、“ノンアート” 構想(アートではないものの光景群)というものがあるのだが、

これはまた別の機会にでも。

2016/4/1 (金)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_47

あえて出かけなくともよかったのに、朝は誰にも

雨も途切れ、にぶい薄桃色の空がどんよりと広がり霞むような朝。

花を欲して、その桜のあるところに行ってみても、それだけで済む訳ではないから。

こんな日は、むしろ晴れ間がないことをよろこびながら、じぶんの灰色のこころにグサリと突き刺すような

何かがほしくなる。さてこれから、どこへ行こうか。