元村正信の美術折々-2021-01 のバックアップ(No.1)

- バックアップ一覧

- 差分 を表示

- 現在との差分 を表示

- ソース を表示

- 元村正信の美術折々-2021-01 へ行く。

- 1 (2021-01-04 (月) 20:54:24)

2021/1/31 (日)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_317

この現実が全てである訳ではなく

ある痛みや疼きを感じることは、だれにでもあるだろう。

それが体であろうと胸の内にであろうと。

このあいだも、夢の中でじぶんの体のある部位に奇妙な疼きを感じた。ただこの疼きは、すでに幼い頃から今まで何度も現実の中で経験してきたものだ。

だから夢の中で体験したのも何ら不思議なことではなかった。これは疼きの記憶が、夢の中でまたよみがえったのだろうか。

だが僕はふと思った。

場面は異なっても同じ疼きを現実と夢の両方で感じるということは、これは単なる記憶の再来でもなく、別々のものでもないのではないかと。つまり同じ疼きが、現実と夢とのあいだを往還して経験されているのではないか。

いや夢と現実は同じではないから、その疼きは別のものだと言われるだろうか。でも、現実の中で見たものを夢でも見るということはあるし、またその逆もある。

もちろんそれは同じものが、覚醒時か睡眠中に表れるかという位相の違いはあるにせよ。

私たちの感覚というものは、もっといえば脳というものは、それが現実であろうが夢の中のものであろうが、何かを見たり感じたり経験したものを夢と現実のあいだを往き来するようにして共有しているのだと思われる。

ようするに現実は夢を引きずり、夢もまた現実を取り込んで生起しているのである。

その意味では起きている時に経験するか、寝ているときに経験するかの違いでしかない。ただ夢というのはそれが超現実的に突出したり、あるいは抑圧され歪められ実現しているだけのことだ。

もちろんその違いの一方こそが現実という名で、現実を仮構しているところのものでもあるのだ。しかし少なくとも〈この現実が〉全てである訳ではない、ということだろう。

完全な〈現実〉などないように、完全な〈夢〉というのもきっと無いのだ。私たちはどこかで夢と現実の両方をまたいだまま、それらが互いに補い合いそれを同時に生きているのではないだろうか。

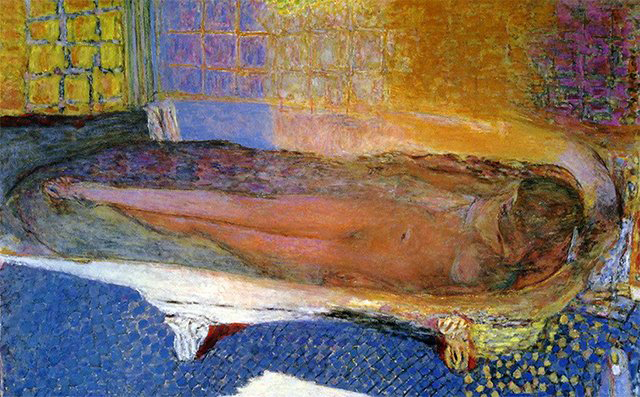

▲ピエール・ボナール『浴槽の裸婦』

(1936-1937年) プティ・パレ美術館蔵

2021/1/23 (土)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_316

アートの後の、何かのために

たとえば、僕なりに「芸術」の過去60年間を、20年ごとに総括して区分けするとこうなる。

●1960年代「何でもが芸術になった時代」

●1980年代「どんな芸術も芸術であると言えた時代」

●2000年代「全てが芸術なら全ては芸術ではないことが、分かった時代」

●2020年代「今も芸術はあるのかないのか、分からなくなった時代」

どうだろう。結構いい得ているのではないかと思うのだが。

ついでにもう一つ。戦後の75年間を25年区分で総括したものを上げて見よう。

第二次世界大戦の終結(アメリカの勝利と日本の敗戦)、以下の各年を起点として。

●1945年「戦後美術から前衛美術・反芸術の時代」

●1970年「前衛の終焉と現代美術の時代」

●1995年「現代美術の崩壊とアートの時代」

●2020年「アートの拡散からポスト・アートの時代」

そして未来の予測

●2045年~2070年「アートは霧散し消失するであろう時代」(アートと名乗りまたそう呼ばれていたものは、他のあらゆるの表現の中に好意的に歓待吸収されてしまうだろう)

以上は、独断的かつ強引な腑分けかも知れないが、それでも僕にはこのように分けることが出来る根拠はある。未来において美術も芸術も、そしてアートも発展的に解消されるのだろうか、ほんとうに。

もちろん、そうはならないかも知れないが。それでもいつかこの眼で確かめてみたいものだ。ただもう僕はその頃、この世にはいないだろうから。それは若いひとたちに託そう。

〈あるかも知れない、あたらしい『芸術』を〉

2021/1/17 (日)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_315

レジ的疎外の未来

このところ知られるように、スーパーやコンビニでの支払い方法が急速に変わろうとしている。セルフレジだけでなく客自らのスマホによる決済化へ業界は大きく踏み出している。この趨勢は止まらないだろう。しかし僕はその流れに反対だ。と言っても、人間の合理化・無人化・不要化へのステップアップとして避けられないのは当然だろうが。

企業は人手不足の解消、生産性の向上を上げてはいるが、それは商品やサービスを提供する側の言い分にすぎない。問題はそれが私たち「客」にとっての利便性、満足度や、より良い買い物につながっているのかということだ。

「セルフレジ」では買った商品を客が自分でカゴからひとつ一つ取り出し、バーコードで読み取らせて精算機で支払う。これだけでも面倒なのに。そういうスーパーもすでにある。これは、もはや客自身によるレジ店員兼用化ではないか。

それが、全てスマホ決済になるならレジそのものは不要になるが、買った商品にスマホをかざし全てバーコードの読み取りをしなくてはならない私たち客の手間は、望んでもいないのにその分、増える。スマホを使えない高齢者はどうなるのだろう。すでに削減される一方の店員の、その負担軽減や店内行列をなくすためというが。

これまでは手慣れたスタッフがレジで、読み取り・精算・接客し全てをこなしてくれた。お礼まで言われて。これが充分なサービスというものだろう。それでも僕は皮肉にもこの〈非人間化する社会〉を私たち自身が肯定しているのなら、企業による「人間の合理化・無人化・不要化」は自然な流れだと受け止めている。

だがそのことで、客である消費者に負担増をかけるのは商品の巧妙で見えない値上げ以上におかしいのではないか。これまでどれほど商品の、サイズを縮小し素材を代替化し質を落とし人工化し非国産化してきたことか。その挙句の果て、レジ袋まで有料化してしまった。私たちはそれでも黙認してきた、けなげな消費者である。

だから僕は逆に、店員がレジで商品を読み取とってくれて、支払いのみ客が精算機を使う「セミセルフレジ」や、全商品にICタグがついた「無人レジ」には反対ではない。これは客が商品をカゴに入れたものを専用機に置けば、量の多少に関係なく全て金額を読み取るから、あとは現金、カードやスマホアプリで支払えば済む。客自らが、バーコードでいちいち読み取らせる手間はいらないからだ。

どんな合理化・無人化にも反対しているのではない。私たち消費者に、いま以上に別の手間や負担をかけるのは、企業の合理化の矛先が違っていることを言いたいのだ。

人間の不要化、人間の非人間化が、官民共同で進められていることは承知している。そして私たちがそのようにして、疎外されていく社会であることも分かっている。だが誰にとっての便利さであり快適さなのか。その虚偽や欺瞞による不自由さの格差的押し付けに黙っている訳にはいかない。

2021/1/8 (金)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_314

なぜそのように 描かねばならないのか

絵を描くという時。何を描くか、その対象さえ明確であれば誰にだって絵は描ける。たとえば小学校の図工の時間。絵ではないが、粘土で好きな動物を作るとしよう。

みんな自分の好きな犬や猫、うさぎなどのペットや、動物園のゴリラ、キリンや象に挑んだりするもの。だが気転がきく子はちょっとひねって、タコやヘビあるいは貝などを作って真っ先に「ハイ出来ました!」と言って笑ったりする。

それはテクニックのなさや図工の苦手さをアイデアで簡単にクリアしてしまった例だ。絵にしてもこれはゴリラですと言えば、ゴリラに見えなくとも「絵」にはなる。

大人が絵を描くということだって同じだ。技術的なことさえ無視すれば、誰でもどんな絵だって描ける。ただその絵が面白いかどうか、というのはあるが。つまり感動や不思議さを生む作品というのは、技術的な次元で決まる訳ではないのである。

もちろん画家だって写実絵画のように超絶技巧などと言われ、その高度な技術に見るものは惹きつけられもする。だが絵画を見るとき、芸術に触れるとき、技術的な驚きのほうにばかり目を奪われると、それがなぜ絵画で芸術でなければならないのか、なぜそのように描かれ作られねばならないのか、という大事な問いを見落とし時にそれを見誤ることになる。

では僕の場合はどうか。僕も現在、「絵」を描いているので「画家」だと思っている方もいる。ただ僕が芸術というものを本格的に志すようになったのは絵描きや画家になろうと思ったからではなく、何より「現代美術」というものに関心を持ったからだ。

初期のポスト・コンセプチュアルな作品に始まり、色んな試行やスタイルを経ていまの「絵画という形式」にいたったので、画家ではなくその全体をつらぬく「美術家」といっている訳だ。これからでも絵画以外の方法を取ることだってあるかも知れない。

それでも先にいった「なぜ絵画でなければならないのか、なぜそのように描かねばならないのか」という問いは、自分の作品にもとうぜん向けられていることに変わりはない。じっさいそのことは、いつも絵を描きながら頭から離れることはないし、同時に「絵画ならざるもの/絵画でなくともよいのなら」という問いもある。

いずれにせよ今年も始まった。絵のこと作品のこと、考えていることを、このブログなどで書きつらねて行こうとおもう。

またSNSのツイッターでも毎週、断片的短文+写真の投稿もしている。ごくたまにだがFBで告知なども。みなさんに触れてもらえればとおもい、下記にリンクを貼っておきます。

フォローや個別のメッセージ、それに感想やご意見あれば、

気軽にお寄せください。

そんなこんなで、ことしもどうぞよろしくお願いいたします。

元村正信

http://twitter.com/motomura_mano

http://facebook.com/motomura.nobu

▲元村正信展「非天使」テンシ二アラズ 2020 より

2021/1/4 (月)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_313

疾走し振り切ろう

この正月は、あるきっかけもあって「美と残酷」について改めて少し考えていた。

「美」もまた起源をたどることなど出来ないが、それは初期人類のそこかしこにもあったはずだ。人間の文明がそれにどう目覚め自覚し表現としてきたかは、多くの遺跡や遺産を見れば瞭然だ。

それに比べ「残酷」のほうの起源は美への目覚め以前であろうことは推測できる。なぜなら、生きて行くことそのものが自然の猛威や生き物、異物への恐怖や怯えでもあったからだ。いわばそれが残酷というものであったから、おそらく悦びや安堵はその後に訪れたに違いない。

それでも美は、その辺の窟や水辺そして流れた血の跡にもあっただろう。つまり残酷の匂いのするところには、すでに美は、動物や人の骨と共にころがっていたのだと思う。

ただ残酷には本能的に反応していただろうが、未明の美に気づくにも残酷が去ったあとの空白とでもいうべき安らぎや、かたわらに咲く花の香り、歓喜の余韻が収まった白昼のうたた寝の夢、夜の闇のほのかな灯がもたらす陰影など、けして欠くことなどなかったはずだ。

そうして、21世紀のいま2021年にもなった。

現在の私たちは、余りにあふれた「美の多様性」と「残酷の無底性」を享受し利用している。何が美で醜で、なにが残酷で残酷ではないのかさえ曖昧である。

そう。ほとんどが極私的で利己的であるだけで充分なのだ。

それらが美でも残酷でもいいのだ。

そこでは美も敵対的ですらある。快だけでなく不快も美の根拠であり、何を美とするかしないのかも、いくらでも対立的に語られもするだろう。美と残酷は紙一重どころか、いまや「美と残酷」は同義でさえあると僕は思っている。

そのように私たちの生活も変わった。そして芸術もそのように変わったのだ。

そんな美と残酷を相手に、私たちのあたらしい美術は芸術は、どのように闘えるのだろう。

すでに私たちはコロナを突き抜けている。ただコロナが追いかけてくるだけだ。どこまでかは分からない。

だがこの姿勢で疾走し続けそれを振り切るしかない。

正面突破でいい、それしかないんだ。