calendar_viewer 元村正信の美術折々/2020-09

2020/9/29 (火)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_297

コトバは乱れるのか

先日、文化庁が発表した『国語に関する世論調査』によると「国語が乱れている」と感じている人が 20年前に比べて減り、「乱れていない」と感じる人は逆に増えているという。そこには2000年以降の意識の変化も当然あるだろうし、SNSなどで顕著なように様々なコトバの表現を受け入れる傾向が強まったとの専門家の見方もあるようだ。

この「国語」という概念もまた明治以降の日本という近代に生まれたものであるから、当時の「日本人」にとっては「日本語」という言語を話し書くという「国家意識」の始まりでもあったし、それは比較的新しい意識のありようでもあった訳である。まあそれはそれとして。

そのような国語がいま乱れているか、いないかというのは僕にとっては、じつはどちらでもいいのだ。そもそも「乱れる」というなら、どこまでも日本語規範というものが厳密にあって、それは永遠に崩れてはならないことになる。そんなことはあり得ないのだから、言葉というものは時代と共に変化し変容していくのだ。

それを乱れたと言って嘆き悲しむだけでは言語そのものに置き去りにされるだけだ。何が言いたかったかというと。すでに乱れているかどうかさえ問題ではなくなった、ということではないのだろうか。学校教育や家庭の教えがどうあろうと、「国語」の内実というものは勝手気ままに略され作られ話され更新されると僕は思っている。それが生きた言語ではないのか。

つまり、こうあるべき「日本語」などないのである。日本国内でしか通じない「国語」。すでに日本語という虚構もまた崩壊しているのである。日本という近代以前にあった、無数の「村」や「方言」の多様さの中にあった言葉を思い起こしてみればいい。日本語以前の、国語以前の多様なコトバを。

「国語が乱れている」と感じ、あるいは「乱れていない」と感じるのも、僕には同じことに思われる。そこには流動し変形し揺れ続けるあたらしい「日本語」しかないはずだ。そしてその言語も、やがてこの列島に住まい生活する人たちの多国籍・多言語の中のひとつに過ぎなくなるだろう。その時も「国語の乱れ」はまだ問題になるだろうか。

2020/9/21 (月)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_296

美と崇高さの未来

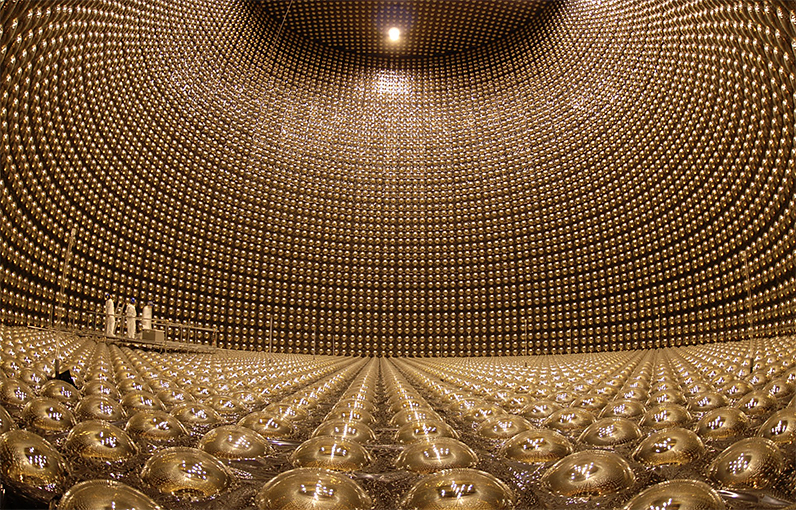

岐阜県飛騨市神岡町にある東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設の「スーパーカミオカンデ」は、地下1000メートルの深さに、高さ41.4m、直径39.3mという巨大なタンクを有する世界最大の地下ニュートリノ観測装置だ。タンク(下記添付画像)の内側には1万1129個の光電子増倍菅という感度の高い光センサーが備わり、5万トンほどの超純水で満たされている。ニュートリノは素粒子の一種でこのスーパーカミオカンデで、粒子間の衝突や崩壊を通して宇宙の起源や進化といった謎を解明しようとしているらしい。

物質を構成する最小単位である素粒子の知識などない僕が、なぜわざわざここで「スーパーカミオカンデ」を紹介したかというとそのタンク内部の光景に尽きる。

しかし関係者以外、地下深く降りて誰もほとんど見ることはできないから、こうして提供画像を通してしかその内部には触れられない。

僕はこの「スーパーカミオカンデ」を見ながら、美術の芸術の、未来を想像するのである。いまの巨大なインスタレーションやアートプロジェクトといわれるものが、この装置ほどの美と崇高さをいつか獲得することができるのだろうかと思う。いや何も美と崇高さにこだわる必要もないのだが。それでもここには科学というものがやがて芸術を飲み込んでしまうのではないかという危惧を感じてしまうのだ。

何も芸術と科学を比べる必要などないではないか、という人もいるだろう。しかし、高度化する一方の科学に対して芸術の劣化や衰弱を、僕はどうしても対置してしまう。そう「芸術を飲み込んで」しまうのではないかと。つまり科学の創造性の深さと高度化に、芸術の創造性はその未来を揺さぶられるのではないかと。

いまや感性、感情そして想像、創造性は何も「芸術」の特性や特質でも何でもなくなった。科学は未知なるものの解明だとするなら、芸術は何ひとつ解明はしない。ただ未知なるものをずっと生み出すものだ。それでも、これからの人間たちが「芸術」の何に期待しているのか、どう必要なのか。あるいは不要なのかを。

「芸術は芸術の定義である」(ジョセフ・コスース) ということの可能性と限界。ちょくせつ見ることができない「スーパーカミオカンデ」が備えた美と崇高さが、そのことを地下深くから示唆してはいないだろうか。

▲写真提供:東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設

2020/9/14 (月)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_295

アスリートとはそこのあなた

スポーツ総合誌の『Number』1010号が、なんと将棋の藤井聡太王位・棋聖を特集し話題になった。なにしろスポーツ・グラフィック誌が「将棋」を取り上げたのは異例のことだからだ。そのおかげで企画は大ヒットし、すでに23万部を超え異常な売れ行きである。

将棋はスポーツか。棋士もアスリートか。という声は当然だろう。勝負勝敗を競うという意味では、確かにアスリートには違いないが。いつもはスポーツ誌など見ない将棋ファンをはじめ、藤井人気もあって一般読者も購入しているという訳である。

同誌創刊40周年で初の将棋特集は、ポストモダンの結果としての「何でもあり」の表現が、スポーツ以外の分野でもドラマさえあれば、このような形でも可能だということを証明して見せた。もはやスポーツであるかどうかではなく、ゲームでもクイズでもあるいはカジノでもいいのだ。競い合うバトルがあればいい。サバイブする生き残りを賭ける闘いがあればいいということか。

じゃあ、アートもアスリートではどうだ。作品の価値を勝敗で決して見ては。公募展だって競っているじゃないか。アートには「勝負」の基準がないのではない。 そういう形式を採用していないだけだ。何かに選ばれるということは、すでに勝者なのである。

だが「芸術」のやっかいなところは、たとえ負けても負け切っても美でも醜でもない、まったく別の〈価値〉があるというところだ。棋士・藤井聡太が以前、あるインタビューで苦手な教科はと聞かれ「美術は鉄板ですネ」と言ったのは、そこには「勝敗」という価値がなかったからだろうか。

それでも芸術は、すぐれた頂点とゴミのような底辺というピラミッドを仮構し構成しながら、勝敗というものをどこか隠蔽してしているのかも知れないが。いずれにせよ、アートもやがてアスリートといわれる日がくるのだろうか。

2020/9/6 (日)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_294

気づかされた「小さな再発見」

日経新聞夕刊の短文コラム『あすへの話題』(9月4日付)に、美術家の森村泰昌が寄稿していた。

美術の話ではないのだが、ちょっとだけ面白いところがあったので少し抜粋して見よう。

森村泰昌いわく。

「先日、大発見をした。と言ってもたいした話ではない。自動改札機で ICOCA(元村注:JR西日本発行のIC カード乗車券)などの電子カードを使用する際、乗客のほぼ全員が、カードを改札機のセンサー部分にあてがって反応させる。時々、センサー画面にカードをどうだとばかり叩きつける人もいる。しかし実際は、カードとセンサー画面を接触させる必要はない。カードはかざすだけで改札が開く。(…)あれはタッチパネルではなく、非接触パネルシステムだったのである」というもの。

森村さんはこれを「小さな大発見だった」という。彼の喜びがよく伝わってくる。僕が彼のこの私的感動をわざわざ取り上げたのは、では今これを読んでくれている皆さんの改札機でのカードのかざし方はどうなのだろう、と思ったからだ。

というのも、僕も今までこの手のICカード乗車券を長く利用しているのだが、じつはほとんどセンサー画面にカードを接触させたことがない。たいていカードを浮かせて改札機を通過しているから。たしかに多くの人はカードを軽く接触させているようだけれど。まあそれぞれ強弱どんな触れ方でもいいのだが。森村泰昌の「小さな大発見だった」には思わずビックリしたのです。

逆に言えば、カードをほとんど接触させたことがない僕の方が、おかしいのかも知れないのだ。なぜこれまで「非接触」だったのだろうかと思うと、特にこれと言った理由もないのだが、その方が触れないぶん力が不要なようでフワリと通過できそう。と思っているのかも。

いずれにしろ森村さん自身が、たまたま初めて知った改札機での「非接触」の「小さな大発見」は、僕にとっては自分の習慣に気づかされた「小さな再発見」だったということになる。

皆さんの改札機でのカードのかざし方は、いかがでしょう。