元村正信の美術折々/2019-04-11 のバックアップ(No.1)

- バックアップ一覧

- 差分 を表示

- 現在との差分 を表示

- ソース を表示

- 元村正信の美術折々/2019-04-11 へ行く。

- 1 (2019-04-11 (木) 21:03:52)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

美術折々_203

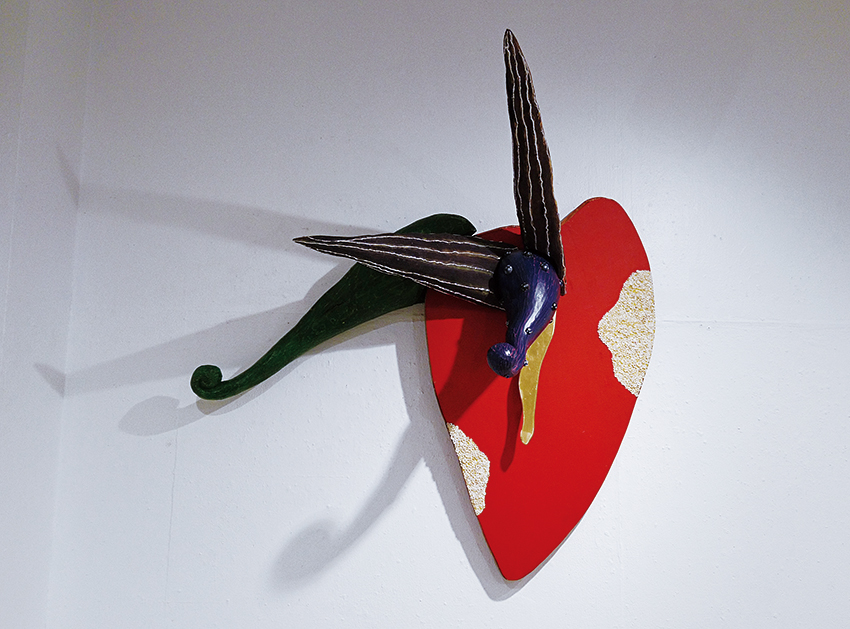

小林重予展「種の記憶」2019

札幌市を拠点に活躍した造形作家・小林重予(1957-2017)の個展「種の記憶」が、4月14日(日)まで福岡市中央区大名のKonya-galleryと同区天神のアートスペース貘の2ヵ所で同時開催されている。小林重予は1980年代後半から作家活動を始め、日本国内外での個展や企画展への参加とともにインドネシアや米国で滞在制作するなど積極的な活動を展開していた。だが13年前に「拡張型心筋症」を発症して以降は、その病いと向き合いながらの限られた制作を余儀なくされてきたが、2017年11月、59歳でこの世を去った。

その作品は、不思議な種子や果実あるいは花や茎をもった植物とも生き物の臓器ともつかないようなものが混然となって、この世のどこにも実在することのない、まさに〈空想の造形物〉としてあった。しかしそれらはみな、確かに彼女の中にだけ芽生え棲みつきそして外に生まれ出たものだった。かつてジョグジャカルタに何度も通い滞在し学んだ木彫を軸として金属、ガラス、ビーズ、貝殻、樹脂、綿、布、等々さまざまな素材を細やかに扱いながら、悩ましいエロスに彩られ触手を伸ばした悪魔とも真綿にくるまった天使ともつかぬ、いや違う。どこか天と地のあいだで交わりうごめく〈生き物〉のようなのである。

ただこれらの作品は、どう見られていたのだろうか。手芸でも工芸でもなく、かと言って彫刻家の彫刻とも異なる。現代美術といえば現代美術なのだが、どこか違う。それは北国生まれの彼女の作品が、その色彩といい熱帯的で南国へのつよい憧れに充ちた過剰なほどの〈装飾性〉が、余りにもつよかったことが既存の枠組みには収まり切れないモノとしてありながら、時には童話と化し、絵本と化し、世俗にも迎えられた。小林重予は、けして否定的には生きなかった。きっと多くのものを受け入れてきたのだと思う。

それはまるで、疑うことすら知らない夢見る少女が、昼となく夜となく夢のまま世界を彷徨いながら見聞きしてきた世界をからだから吹き出し、口から吐きだすようにして紡いだものを、必死にこの世の大人たちに向けて語って聞かせているようだった。いまも隣で、「ねぇ、ねっ、そうでしょ」と言わんばかりに。真っ直ぐな瞳を輝かせ、綺麗な笑顔で、私たちに話しかけて来るかのようである。

発症以来この10数年間、彼女は覚悟をしながら限られた制作をし、残された時間を生きてきたはずだ。だからその死は突然訪れた訳ではない。このことはすでに、1993年のアートスペース貘での初めての個展以来ながく親交のあった同オーナー・小田律子に、自らの死の一年前には、ほとんどの作品を譲り託していたことからも分かる。今回の展覧会が回顧展でも遺作展でもなく没後初の「個展」として、小林重予の意志を受けた小田律子の企画によって、出身地の札幌からはるか遠くここ福岡の地で実現されたことは、ひとえに二人のあいだにあった信頼関係以外の何ものでもないだろう。

小林重予「死去」の告知は、遺族によって公にされた。「本人の希望は、誰にも知られずに、自然と誰もの中からいなくなること」だったという。たしかに彼女はいなくなった。でもこうして、彼女が憧れた南の国の、春のまぶしい陽光に見守られながら、多くのひとに知られ見られたことを今なら小林重予は、赦してくれるのではないだろうか。